Aucun constructeur n’a encore obtenu d’autorisation officielle pour la commercialisation à grande échelle d’un véhicule autonome de niveau 5. Les protocoles de test actuels imposent des conditions strictes, mais aucune norme internationale ne cadre précisément l’homologation de ces technologies. Certains prototypes circulent en environnement contrôlé, tandis que d’autres font l’objet de projets pilotes soumis à des dérogations réglementaires.

La coordination entre autorités publiques, industriels et assureurs reste partielle, limitant l’intégration réelle de ces systèmes dans la circulation. Les exigences de sécurité, la responsabilité en cas d’accident et la gestion des données personnelles demeurent des points de friction majeurs.

La promesse du niveau 5 : mythe ou révolution technologique ?

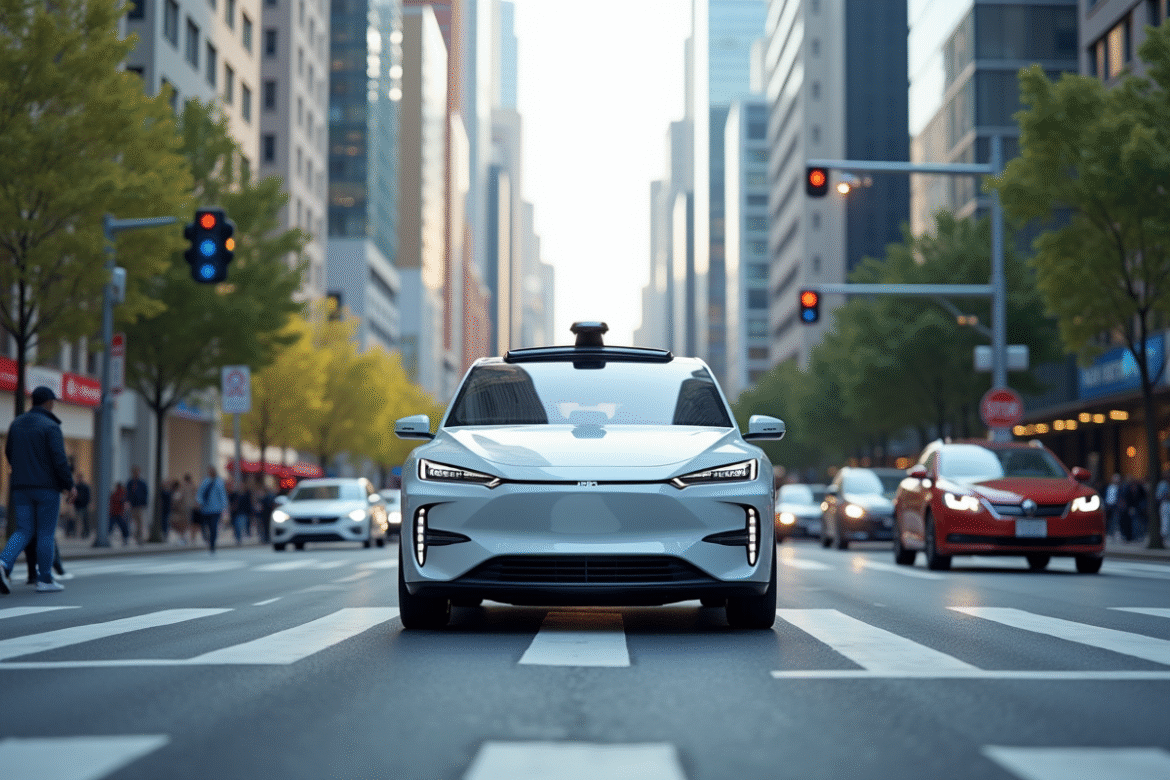

La conduite autonome de niveau 5 intrigue autant qu’elle polarise. Ce sommet de l’automatisation, défini par la Society of Automotive Engineers (SAE), promet une liberté totale pour l’utilisateur : plus besoin de toucher au volant, même sous la pluie ou dans le chaos urbain. Les prototypes se multiplient, les discours aussi. Elon Musk, à la tête de Tesla, ne manque aucune occasion de vanter ses voitures autonomes prêtes à devenir Robotaxi d’un simple geste sur smartphone. Pourtant, la réalité, elle, s’impose : la technique, les délais de développement, les contraintes industrielles freinent l’enthousiasme.

Les constructeurs traditionnels, Volkswagen, Honda, BMW, avancent à marche forcée : algorithmes toujours plus sophistiqués, capteurs à la pointe, puissance de calcul démultipliée. Chez Waymo, filiale d’Alphabet, on expérimente le service autonome à Phoenix ou San Francisco, mais toujours sous l’œil d’un opérateur prêt à intervenir. Derrière l’avancée technologique, trois réalités s’imposent :

Voici ce que révèlent ces expérimentations :

- une multiplication des cas atypiques et imprévus

- la nécessité de traiter des situations inattendues

- la difficulté du système de conduite autonome à improviser face à l’inconnu

Le rêve d’une automatisation totale reste pour l’instant une ambition, pas une pratique industrielle. Les niveaux d’autonomie intermédiaires, déjà intégrés sur certains véhicules, marquent des étapes, mais le défi reste immense. Entre prouesses techniques et réalité du quotidien, la marche est haute. À ce stade, aucune intelligence embarquée ne parvient à embrasser la richesse et le désordre du trafic réel. Les véhicules autonomes sont testés, mais jamais livrés à eux-mêmes sans filet. L’enthousiasme cède souvent devant la complexité du terrain, l’exigence des ingénieurs et la méfiance des régulateurs.

Quels obstacles freinent réellement l’avènement de la conduite totalement autonome ?

La conduite autonome de niveau 5 se retrouve face à des défis techniques, réglementaires et sociétaux d’une ampleur inédite. L’intelligence artificielle peine à décoder tous les comportements humains : cyclistes hésitants, piétons inattentifs, situations aberrantes sur la chaussée. Ces angles morts du système de conduite sont un vrai casse-tête :

- aucun algorithme, à ce jour, ne sait s’adapter à toutes les nuances du réel

Le réseau routier, lui, n’est pas toujours à la hauteur. Feux défectueux, lignes effacées, signalisation vieillissante : la route, en France comme ailleurs en Europe, met à l’épreuve les capacités des véhicules autonomes. Même pour les niveaux d’automatisation conditionnelle ou partielle, il faut un environnement quasi idéal, bien loin du quotidien hétéroclite des usagers.

Le cadre légal, pour sa part, reste mouvant. En France et dans l’Union européenne, certains véhicules de conduite automatisée sont tolérés sur des tronçons spécifiques. Pour généraliser le déploiement de véhicules autonomes, il manque encore des garanties solides :

- détermination de la responsabilité après un accident

- règles sur la collecte et l’utilisation des données

- adaptation des polices d’assurance

Les protocoles de tests et validations s’accumulent, mais la sécurité routière attend toujours une harmonisation des critères.

Pour clarifier les principaux freins actuels, voici les points qui concentrent les tensions :

- performance fluctuante de l’intelligence artificielle

- infrastructures routières disparates

- incertitudes réglementaires tenaces

- degré d’acceptation sociale encore limité

La capacité à maintenir une fluidité du trafic, la perception du danger, la confiance à accorder à la machine : le débat reste ouvert. Certains pointent la prudence excessive des pouvoirs publics et la lenteur des progrès. D’autres continuent d’y croire, convaincus que la mutation se jouera sur la durée, et la persévérance.

Tests, homologation et sécurité : comment s’assurer de la fiabilité des véhicules autonomes ?

Pour valider chaque système de conduite autonome, les constructeurs accumulent les kilomètres, virtuels comme réels. Mais l’amas de données ne fait pas tout. La sécurité routière impose une rigueur extrême : chaque capteur, chaque algorithme, chaque réaction d’urgence est passé au crible. Les règles d’homologation se raffinent : elles scrutent la gestion de l’imprévu, la capacité à anticiper l’inattendu, la solidité d’un système de freinage d’urgence ou d’un dispositif d’alerte franchissement de ligne. Le régulateur de vitesse adaptatif, déjà courant, n’est qu’une étape parmi d’autres.

Les essais grandeur nature se succèdent. Waymo, Tesla, Volkswagen testent leurs véhicules autonomes sur routes ouvertes, souvent avec un conducteur prêt à intervenir en cas de défaillance. Chaque accident impliquant un véhicule autonome relance la méfiance. Certaines agences européennes imposent des audits indépendants pour évaluer la fiabilité, mais aucun consensus ne s’impose sur la définition des seuils acceptables. La question de la « sûreté de fonctionnement » reste entière :

- à quel moment considère-t-on une voiture autonome suffisamment sûre pour tourner sans intervention humaine ?

Parmi les exigences croissantes, trois aspects se distinguent :

- capacité à valider les scénarios extrêmes

- niveau de cybersécurité et gestion des données personnelles

- traçabilité et justification des décisions prises par l’algorithme

La France s’illustre sur certains tests et validations en adoptant une montée en puissance progressive : accès limité à quelques trajets, obligation de signaler tout incident, transparence sur l’usage des données collectées. Les débats techniques rejoignent la question du consentement : qui contrôle les données ? Qui tranche en cas de conflit ? La fiabilité ne s’improvise pas : elle s’élabore, étape après étape, sous la vigilance des ingénieurs, des régulateurs… et du grand public.

Au bout de la route, il reste une certitude : la confiance, elle, ne se programme pas. Elle se gagne, chaque jour, à coup de preuves et de vigilance collective.