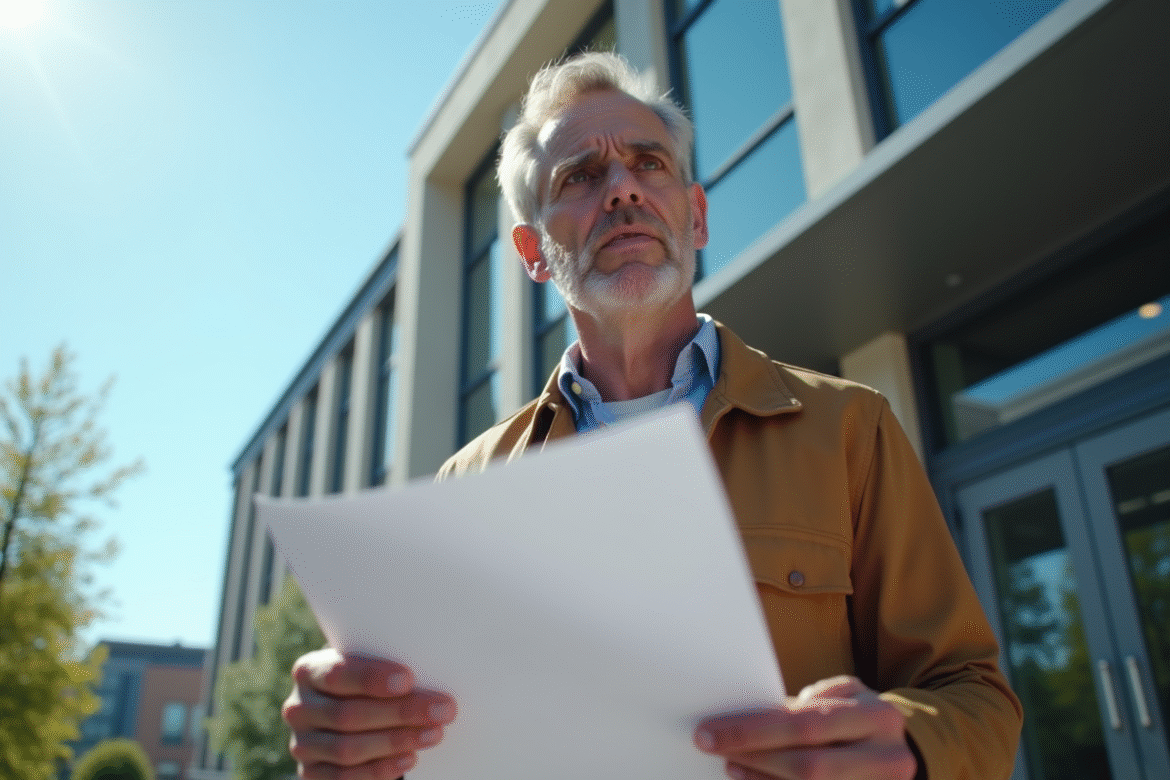

Un refus de permis de construire n’interdit pas toute contestation. Malgré des délais stricts et des démarches parfois complexes, plusieurs voies demeurent ouvertes pour remettre en cause une décision d’urbanisme. Le recours gracieux, souvent négligé, permet d’obtenir une révision sans nécessairement saisir la justice.

Le calendrier reste serré : une absence de réaction dans les temps ferme toute possibilité de recours. Pourtant, la moindre erreur de procédure peut suffire à faire rejeter une demande. Les solutions existent pour contourner ces obstacles, à condition de respecter chaque étape et de bien comprendre les mécanismes en jeu.

Refus de permis de construire : comprendre les enjeux et vos droits

Un refus de permis de construire ne sanctionne pas seulement un projet architectural : il révèle aussi la façon dont une commune entend réguler son territoire. Derrière cette décision, le plan local d’urbanisme s’impose comme la boussole à suivre. Le code de l’urbanisme, quant à lui, fixe des balises précises. Parmi les motifs invoqués : incohérence avec les règles locales, non-respect des normes légales, menace sur le patrimoine ou l’environnement. L’administration n’a pas le droit d’agir à sa guise : chaque refus doit être justifié noir sur blanc.

Premier réflexe : décortiquer le courrier officiel reçu. La mairie s’appuie toujours sur des textes, parfois obscurs, parfois contestables. Que disent-ils vraiment ? L’analyse attentive de chaque mention, de chaque référence juridique, peut faire apparaître une faille. Une erreur de fait, un oubli de procédure, une interprétation discutable : autant de points d’appui pour contester.

Vos droits en matière d’urbanisme

Le pouvoir de demander des comptes à l’administration existe, mais il ne tolère aucun retard. Depuis la loi ELAN, la transparence s’est renforcée lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Une décision défavorable doit toujours être motivée et transmise selon des règles précises. Cela ouvre la porte à plusieurs actions : consulter le dossier complet, vérifier ligne par ligne le respect des étapes, demander des explications, voire se faire assister par un spécialiste.

Voici quelques leviers à activer pour défendre efficacement vos intérêts :

- Demandez communication du dossier pour identifier les règles opposées à votre projet ;

- Vérifiez la conformité de la décision aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- Mobilisez, si besoin, un conseil spécialisé en contentieux de l’urbanisme pour défendre vos droits.

En France, la justice administrative demeure accessible à toute personne contestant une décision d’urbanisme. Ce droit s’exerce dans un équilibre permanent entre l’intérêt général, protéger le territoire, et la capacité de chacun à porter un projet.

Quels recours s’offrent à vous face à une décision d’urbanisme défavorable ?

Un refus d’autorisation d’urbanisme n’est jamais une impasse totale. Plusieurs solutions existent, chacune avec ses codes et ses échéances. En général, tout commence par un recours gracieux adressé à la mairie. Cette lettre argumentée, à envoyer dans les deux mois suivant le refus, vise à obtenir une relecture du dossier sans passer devant les juges. L’administration peut alors accepter de revoir sa position ou de mieux expliquer ses choix.

Si cette phase amiable tourne court, le recours contentieux prend le relais. Il faut alors saisir le tribunal administratif, dans un délai strict démarrant à la date de notification de la décision contestée. Le juge vérifie la légalité de la décision prise, contrôle sa conformité avec les règles d’urbanisme, et dispose de la possibilité d’annuler ou de suspendre la décision via une procédure accélérée.

Les litiges en matière d’urbanisme suivent un parcours balisé. Les conseils d’un avocat expert s’avèrent précieux pour ne pas se perdre dans les méandres des délais ou des arguments juridiques. Le dossier, s’il le faut, peut monter jusqu’au Conseil d’État, instance suprême pour trancher en cassation. Rapidité, pertinence des arguments et connaissance précise du droit font la différence.

Qu’il s’agisse d’une opposition à déclaration préalable ou d’un refus pur et simple, chaque étape pèse lourd. Dans certains cas, un recours administratif préalable s’impose avant toute démarche contentieuse, ce qui prolonge les délais mais peut permettre d’éviter un affrontement judiciaire. S’appuyer sur les règles du droit de l’urbanisme, c’est maximiser ses chances de voir un projet aboutir.

Le recours gracieux étape par étape : mode d’emploi et conseils pratiques

Déclencher le recours gracieux : une démarche structurée

Engager un recours gracieux, c’est jouer la carte du dialogue avec la mairie. Cette démarche doit être menée dans les deux mois suivant la notification du refus. Tout commence par une lettre détaillée : exposez clairement vos arguments, en vous appuyant sur le code de l’urbanisme ou le plan local d’urbanisme. Ajoutez tous les documents utiles pour illustrer votre dossier : plans, photos, expertises, explications techniques.

Pour que votre demande soit prise au sérieux, veillez à structurer votre dossier ainsi :

- Indiquez la référence de la décision contestée.

- Énoncez clairement vos demandes et les points litigieux.

- Soutenez votre requête par des références aux règles d’urbanisme applicables.

Maximiser vos chances de succès

Le recours gracieux n’est pas un plaidoyer agressif. Au contraire, il doit montrer votre volonté d’échanger et de comprendre. Restez factuel, fondez vos arguments sur la réglementation et évitez toute attaque frontale. Pour affiner votre stratégie, l’appui d’un avocat spécialisé ou d’un expert en urbanisme peut s’avérer déterminant.

Attention : si le recours gracieux suspend temporairement le délai du recours contentieux, cette suspension n’est pas illimitée. Sans réponse de la mairie au bout de deux mois, le silence vaut maintien du refus. Il faut alors être prêt à saisir le tribunal administratif si la phase amiable n’aboutit pas. Anticipation et rigueur sont les clés d’une démarche efficace.

Délais, formalités et solutions en cas de silence de l’administration

Comprendre les échéances et réactions nécessaires

Le respect des délais conditionne toute procédure en urbanisme. Après réception d’un refus, le demandeur dispose de deux mois pour agir, que ce soit par un recours gracieux ou contentieux. Passé ce cap, les portes du tribunal administratif se ferment : aucune contestation supplémentaire ne sera admise. Chaque étape doit être méticuleusement respectée.

La notification officielle détaille les voies et délais de recours, prenez le temps d’en vérifier chaque mention. Notez la date précise de réception, car c’est elle qui marque le début du compte à rebours. Aujourd’hui, la dématérialisation simplifie certaines démarches mais n’autorise aucun relâchement sur la rigueur à observer. La sécurité juridique protège à la fois les collectivités et les porteurs de projets : personne n’y échappe.

Silence de l’administration : statut et recours

Lorsque l’administration ne répond pas, la règle est claire : l’absence de réponse sous deux mois équivaut généralement à un rejet implicite. Cette règle vaut pour toutes les demandes : permis de construire, déclaration préalable ou autre autorisation d’urbanisme. Dans ce cas, il est possible de saisir le tribunal administratif, tout en respectant scrupuleusement les délais.

D’autres voies existent pour éviter l’affrontement direct : la médiation ou la conciliation, qui permettent parfois d’accélérer la résolution du litige sans passer par le juge. Dans tous les cas, la vigilance s’impose. Constituer un dossier solide, anticiper les points de blocage potentiels et envisager, si besoin, une régularisation : voilà ce qui permet de garder la main sur la suite de la procédure.

Face à l’administration silencieuse, l’avenir d’un projet n’est jamais écrit d’avance. À chaque étape, ceux qui maîtrisent les délais et les recours gardent une longueur d’avance.